En toda mi vida solo una vez he amado con el amor en sus mil formas; el resto del tiempo me muevo por zonas de interferencia. Pero solo Clara consiguió colarse en el recinto sellado que me hace vulnerable: cedí, sin darme cuenta, a sus caprichos ridículos. Llegué incluso a fomentarlos con alegría.

Recuerdo que me apoyé en una de las columnas de aquel cabaret infame para observarla a mi gusto. La primera vez que la vi era todavía una modesta actriz luchando por destacar, a decir verdad, bastante verde en todos los sentidos. Ese día llamó mi atención el tono superlativo de su pelo, lo único auténtico, aunque imposible, de su persona. Llamarlo «pelirrojo» no es hacerle justicia: era de ese color absoluto que hipnotiza hasta la muerte, si no, que le pregunten al toro. Allí, a ese capote asesino, fui a parar yo.

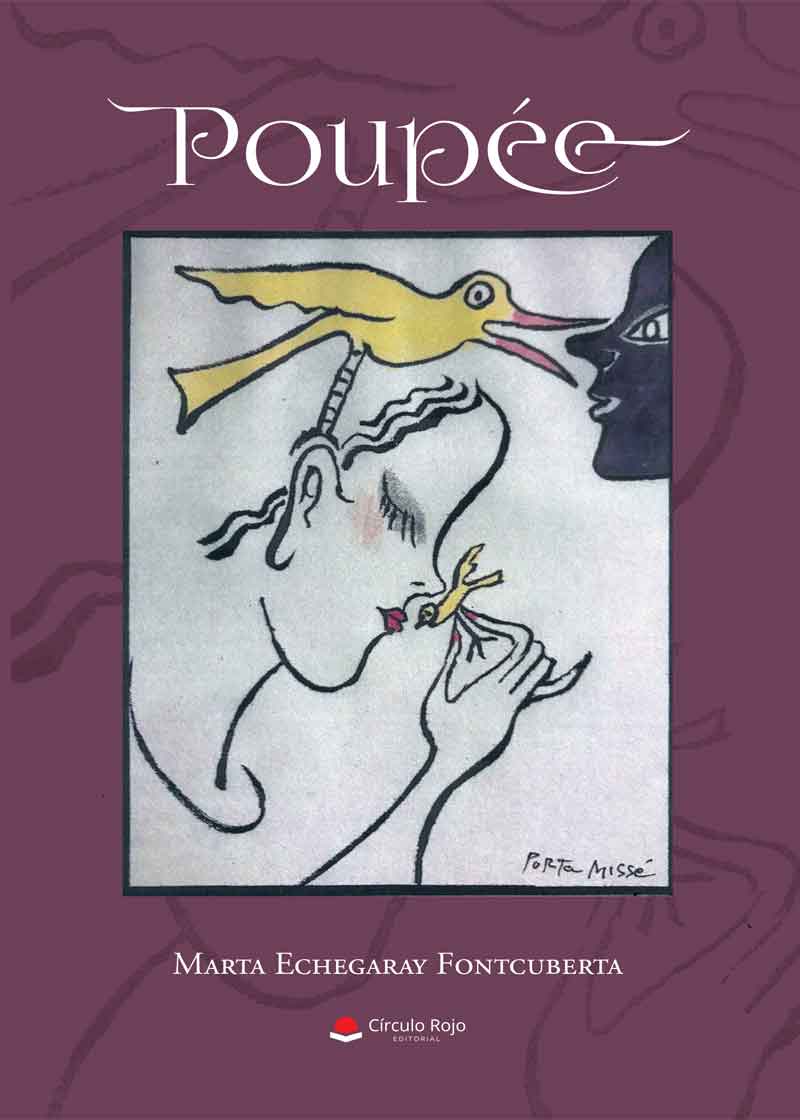

Simplemente no podía concebir el brutal accidente que detuvo el tiempo de golpe matando a dos. Hoy parecía resucitar de nuevo con el formato de Poupée: la niña que tenía delante era la proyección invertida pero exacta de su madre; la reencarnación de un patrón único. Es decir, una broma del peor gusto para la que no estaba preparado. Inútil revelar mi angustia, una angustia de la que solo yo conocía el origen.

La niñita no iba sola, llegaba abrazada a un peluche de trapo, parodia de un oso hormiguero con jersey de cuello alto. Una parte maltrecha de mi cerebro quiso memorizarla así para siempre en un rincón seguro. Hoy era lo más valioso de mi existencia, aunque llegara por un camino torcido imposible de descifrar.

—¿Cómo te llamas?

—Poupée —dijo confundiéndome con sus ojos tostados.

—No es verdad —respondí mientras el abogado asentía con la cabeza.

—Así la llamaban sus padres —me dijo al oído la gobernanta con una sonrisa.

—Me llamo Pou-péee —vocalizó descaradamente la niña por si yo no me había enterado