Hubert Matthes llegó a África a la edad de cuatro años y nunca la dejó del todo.

Su trabajo lo llevó más tarde a Centroamérica pero sin dejar el continente negro, al que volvió en numerosas ocasiones.

Recaló en Jimena de la Frontera donde, desde su castillo, oteaba el horizonte, en un intento de divisarla a través de la bruma del Estrecho, extrañando, a pesar del cansancio, aquella vida errante.

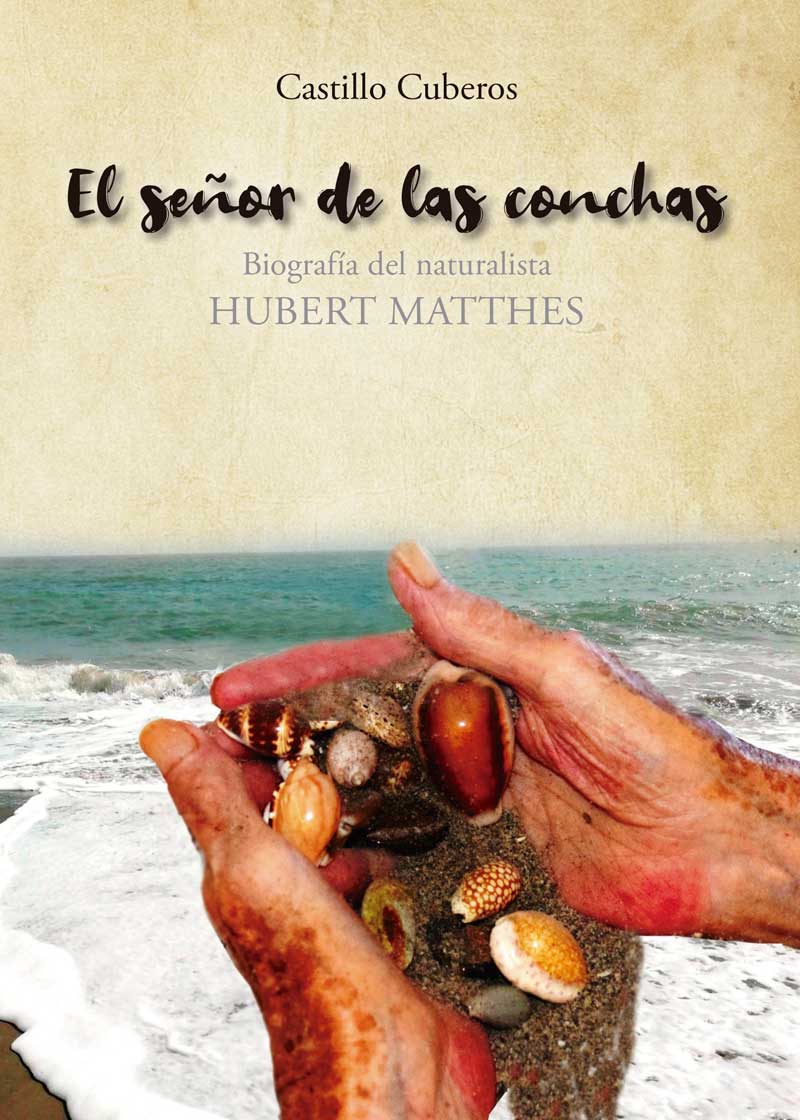

Atraída por su extraordinaria colección de conchas marinas, la autora se acercó al personaje sin imaginar que todo aquello era una mínima muestra que, a modo de tapadera, guardaba una apasionante vida.

La memoria de Hubert entró en funcionamiento y a partir de ahí todo fue un permanente viaje: de la selva a la sabana, y de esta a las tierras desérticas, aderezado siempre con una apabullante fauna, y con la magia de una luz y de un tiempo que crean la esencia africana. Del Congo al Amazonas, de los dogones a los yanomamis, siempre entre manglares, siempre escudriñando en la arena alguna concha que lo vinculara con aquel lugar y que, como ahora, le sirviera de excusa para regresar a él.