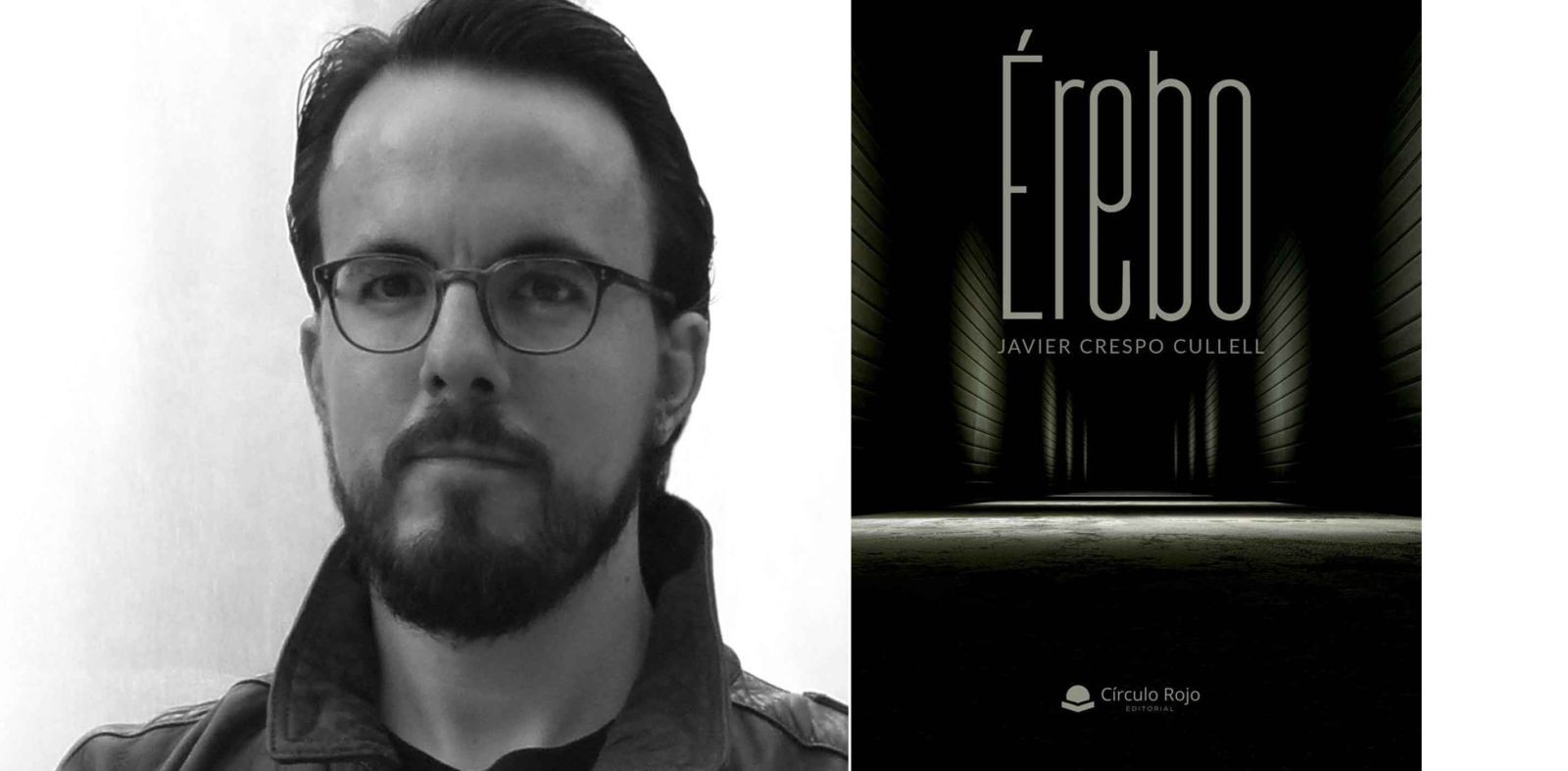

Estamos ante un libro sensacional. Y no, no se trata de postureo complaciente. No conozco a Javier Crespo de nada, ni nada le debo, excepto un merecido agradecimiento por haber hecho lo que ha hecho, por haber escrito lo que ha escrito. Érebo, su primera novela, es tan apabullante como prodigiosa, y brilla tanto en la forma como en el fondo.

En la forma, porque Érebo está construida de una manera sensacional. No se trata del típico narrador omnisciente que, desde las alturas, cuenta una historia, sino que el propio autor, Javier Crespo, periodista, se convierte en el protagonista principal de su novela. Pero tampoco es una narración clásica en primera persona, sino que construye la estructura de su obra a partir de las transcripciones de una serie de entrevistas que realiza a Héctor Tormes, un tipo encerrado en prisión tras haber sido condenado por el asesinato de su mujer y de su hijo. Además, para redondear la jugada, enriquece la propuesta con otros diálogos que el periodista, Javier, empeñado en conocer la verdad del caso, mantiene con otras personas implicadas (el ególatra abogado del condenado, más interesado en la fama que en la justicia, un agresivo guardia de la prisión o los antiguos jefes del teórico asesino y su mujer fallecida).

Todo es diálogo. Todo lo que sabemos sobre Héctor Tormes y su truculenta vida —cuando solo tenía seis años fue testigo de la muerte de sus padres a manos de un tipo que, según el condenado, es también el responsable del asesinato de su familia— procede de las sobrias y maravillosamente construidas conversaciones que mantiene el periodista con él, y de los datos extra que recibimos gracias a las otras entrevistas que realiza. Puede parecer fácil, pero conseguir atrapar al lector —y más a estos lectores de hoy en día, consumidores de likes y adictos a lo inminente—, y crear el necesario suspense que exige una novela de crímenes, a partir de conversaciones lineales, sin concesiones, construidas como simples transcripciones de entrevistas grabadas, tiene un mérito extraordinario. No es fácil tampoco conseguir el ritmo que Javier Crespo ha aplicado en su novela. Las cosas suceden con una calcula progresión y un in crescendo dramático. Y solo con diálogos, repito.

Me ha recordado, salvando las distancias, a Ciudadano Kane, la obra maestra de Orson Welles, y su endemoniada y complejísima estructura narrativa, en la que terminamos conociendo la historia del personaje protagonista, Charles Foster Kane —alter ego del ínclito William Randoph Hearst—, gracias a la información que recibimos de distintas fuentes. Los que conozcan la cinta de Welles sabrán a qué me refiero. No se trata de la misma estructura poliédrica, pero, de alguna manera, Javier Crespo construye Érebo siguiendo un esquema similar, construyendo un puzle que solo al final podemos ver completo.

Es posible que el excesivo formalismo pueda cansar al lector que valore más una narración tradicional, con sus tempos y sus descripciones; pero no podrá negar, si tiene el suficiente valor para dejarse seducir por esta oscura trama, que estamos ante una obra sensacional.

Por otro lado, Érebo es prodigiosa por su fondo, como antes adelantaba. Si me permiten la licencia, y siguiendo con las referencias cinematográficas, el gran gancho de esta novela es el arquetipo del falso culpable, explotado hasta la saciedad por otro de los grandes de la historia del cine, Alfred Hitchcock —lo hizo en algunas de sus mejores obras, como Con la muerte en los talones (1959), Atrapa a un ladrón (1955), o la propia Falso Culpable (1956)—. El genio inglés sabía que pocos recursos pueden enganchar más a un espectador, o a un lector, que la terrible frustración que vive una persona acusada o condenada por un crimen que no ha cometido. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, de ahí lo fácil que nos resulta empatizar con un falso culpable. Javier Crespo utiliza exactamente el mismo recurso para atrapar al lector y conseguir que devore las páginas de su libro para comprobar si, en efecto, el protagonista ha sido condenado de manera injusta.

Por último, una reflexión suscitada por una frase tomada de uno de los diálogos de este libro: «Hemos convertido los crímenes de este tipo en comida rápida» (p. 199). En efecto. Vivimos en un mundo oscuro y cobarde en el que ya casi no nos inmutamos cuando nos enteramos por las noticias de que algún malnacido ha asesinado a su pareja, o que algún veterano de guerra yanqui ha matado a quince personas en una hamburguesería, o que algún chalado convencido de que Dios le ama decide matar a todo aquel que se encuentre en su camino. Nos han hecho inmunes. Mientras no le pase a ningún conocido, mientras no sea en nuestra ciudad el atentado, nos da un poco igual; y mientras el criminal no sea nuestro vecino o nuestro compañero del trabajo —«no parecía mala gente, saludaba y todo»—, nos da un poco igual. Sí, nos impresionamos durante unos segundos, o durante unas horas, si el crimen ha sido especialmente grave, cuantitativamente hablando, pero con cambiar de canal y poner una foto de perfil que ponga «Je suis France» nos sobra. Bastante tenemos con lo que tenemos. Es más, y ahí es donde iba eso de la «comida rápida», consumimos crímenes, aunque moralmente nos afecte lo que tardamos en comprobar si hemos recibido un WhatsApp. Consumimos crímenes porque hasta en esto nuestra sociedad se ha envilecido. Vemos las noticias con la misma lejanía y con el mismo interés morboso que vemos una peli de asesinatos, si no más. Lo dicho, mientras no nos pase a nosotros, no nos afecta.

Perdón por este último alegato, pero…