Nunca supe abrir puertas, quizá por su afán de cerrarse y pillarme los dedos cuando intentaba salir.

Nunca supe cómo encajar la llave en un corazón y dejarlo a la intemperie, abrirlo, exponerlo y que entonces —completamente desnudo y vulnerable— la gente paseara por su interior, con los cristales rotos de las ventanas esparcidos por el suelo, el frío que entra por los huecos sin tapar y las pareces salpicadas de arañazos por la rabia contenida.

Devoro cada resquicio de luz que queda atrapado en la telaraña de sufrimiento que llevo tejiendo años allí encerrada. Yo misma creé este laberinto, prisión para unos y refugio para mí.

Pero las manos me duelen de buscar la forma de encajar la llave donde no es, el cuerpo me arde por intentar tirar a la fuerza las barreras que se me ponen por el camino y los pies me duelen por los cristales rotos, pero lo que más me duele es esta habitación que palpita —a veces laberinto, a veces corazón— y cada vez se me hace más pequeña porque este vacío es demasiado ensordecedor como para encontrar el oxígeno que me deje respirar.

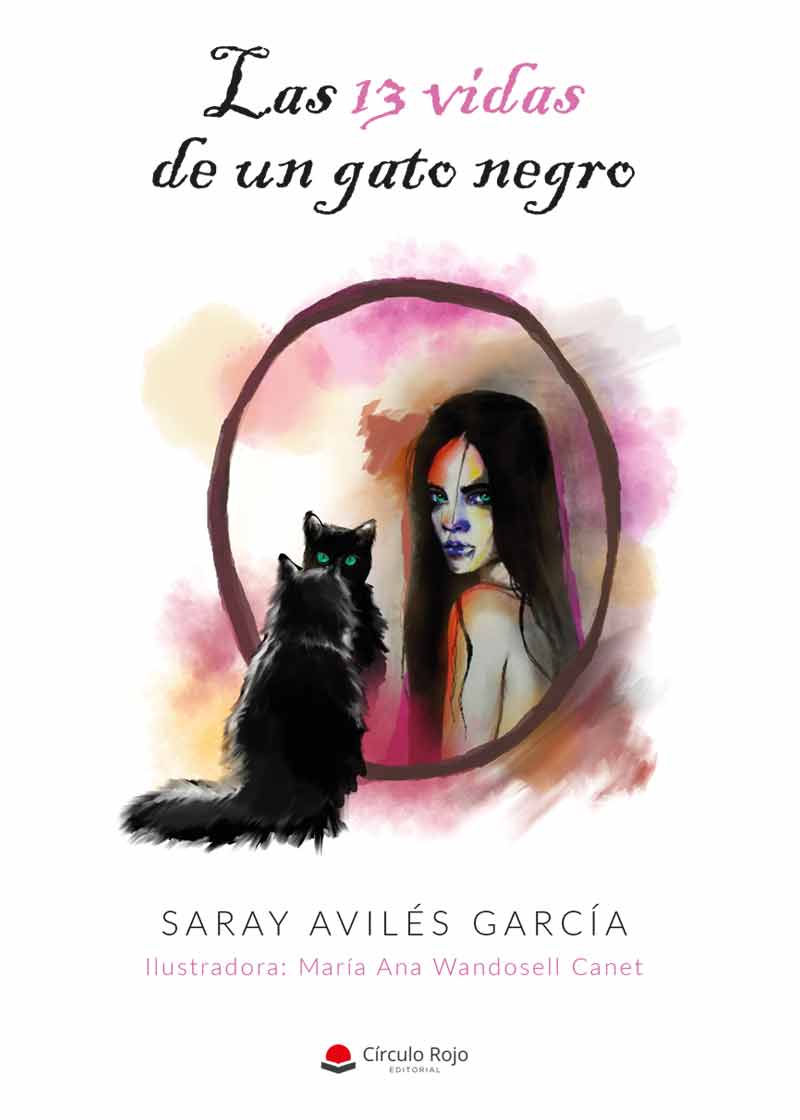

He transformado la llave en un libro. Este es mi corazón, mis trece vidas.